<Part7へ> |

|||||||||||||

Part8(2000・1) Part8(2000・1) |

|||||||||||||

|

1月15日の朝を迎えました。朝10時前、釧路駅前にやってきました。 心配していた天気のほうですが、ご覧の通り、すばらしい晴天です。ただ、道のほうは凍り付いていまして・・・でもって、その凍った道に足をとられ、転倒して右腕に青じみをつくってしまったのは、ほかならぬワタシですが・・。(^^;) |

||||||||||||

|

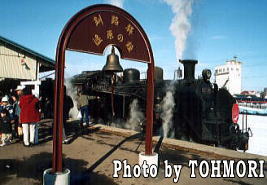

この日の目的・・・もうみなさんお分かりでしょう。この冬の期間、釧網本線釧路〜標茶間を走っている、SL「冬の湿原号」です。 ホームに上がってしばらく待っていると、C11-171が牽引する「冬の湿原号」の編成が、釧路運輸車両所の留置線から出てきました。 それでは、この「冬の湿原号」の編成をご紹介しましょう。 |

||||||||||||

|

2000年1月15日10時54分釧路発9380レ

この編成、釧路方の緩急車ヨ4647(追分町で保存されていたものを車籍復帰)を除いて、これまでの留萌線のSL「すずらん号」で使われていたものと同じですが、いずれも今回の「冬の湿原号」の運転に備えて手が加えられていました。 |

|||||||||||||

|

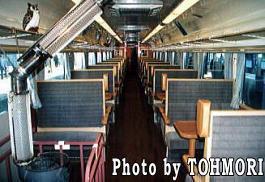

これが、2号車のオハ14-526の車内です。 ・・・お、シートが簡易リクライニングじゃありませんね。そうなんです、3号車のスハシ44-1のシートに準じたものに取り替えられていたんです。しかも、こちらは窓ピッチにあわせてかなり余裕のあるレイアウト。足元もかなり余裕があります。 さらに・・・左手前に、なんか見えますね。 |

||||||||||||

|

それがこれ。先日、津軽鉄道で見てきたばかりではありますが、だるまストーブです。これが、ヨ4350を除く各車両に一台ずつ取り付けられています。・・・ってことは、釧路方の緩急車・ヨ4647にもついているということなんですよね。 津鉄のときと同じく、車掌さんが時折回ってきては、石炭をくべておりました。 |

||||||||||||

|

ホームの機関車方にやってきました。もう鉄道ファンのみならず、多くの人たちが機関車を見にやってきています。みんな「すごーい!」という驚きの言葉を発しながら、C11に見たり触れたりしています。ま、なかには少し懐かしそうなまなざしで見つめている方もいらっしゃいますが・・・。 さ、車掌さんが発車合図の鐘を鳴らし始めました。まもなく発車です。 |

||||||||||||

|

SL「冬の湿原号」は定刻どおりに、釧路を発車しました。 写真は、その発車時に車窓から見えた景色です。C11が勢いよく吐き出す煙が、ご覧のように街の方向にかなり流れているようですね。これを見て車内の乗客からも「あらあら・・」という声が・・・。(^^;) 列車は釧路川を渡ったあと、東釧路から根室本線と分かれ、釧網本線に入っていきます。 |

||||||||||||

|

では、車内探索に移りましょう。 まずは最後尾のヨ4647にきてみました。ご覧のように車内中央にだるまストーブが配置されています。それにしても、この車両はボギー台車をつけているわけではないので、かなり揺れますねぇ。(^^;) で、この緩急車は、展望車も兼ねております。では、後部デッキへ・・・。 |

||||||||||||

|

こちら、最後部デッキです。後ろにはまっすぐにのびる線路が・・・。 ほんと、こういう眺望のある場所なので、もちろん、乗客が入れ替わりたちかわりやってきます。さらに、目的は不明なのですが、JRの腕章をしたビデオ撮影クルーの姿も・・・。 |

||||||||||||

|

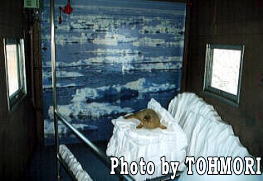

で、こちらは機関車の直後にあたるヨ4350の車内です。ここはオホーツク海の流氷を展示するスペース、ということで、ご覧のとおりの状況です。 次第に列車は、売りの一つである湿原の景色が間近に見られる地域に入ってきているようです。 11時18分には最初の停車駅・釧路湿原に到着。「大観望」細岡展望台の最寄駅です。ここで下車する人もけっこういたりして・・・。 釧路湿原を出ると、しばらく上り坂の区間があります。機関車は煙を吐きながら懸命に登っていきます。沿線にはけっこう撮影者の姿も見られます。 なお、以前の運転日の話ではありますが、このSL列車の撮影者のなかに、国立公園の区域内で木の枝を勝手に払ったりするような輩が出現していたことがマスコミ等で報道されました。この旅行記の執筆時点で、その犯人が判明したなどの情報は入っていませんが、まさしく自分勝手以外の何物でもない、こうした非常識な行為をするような輩には、ワタシとしても大いに憤りを感じているところです。 |

||||||||||||

|

11時34分、列車は次の停車駅・塘路に到着しました。この駅では13分の停車時間があり、絶好の撮影タイムとなります。ワタシはさっさと降りてきて、ほかの客が押し寄せる前にこうしてシャッターを切っています。 まもなくこの場所は、後から降りてきたお客さんたちの記念撮影会場と化し、大変な混雑となりました。(^^;) |

||||||||||||

|

停車時間中に、乗務員さんの好意で運転室に入れてもらうことができました。石炭が燃えているの、お分かりいただけますよね。 蒸気機関車は運転士(機関士)とともに、この石炭をくべる役目の機関助士の人が乗務しており、その呼吸が合わないと動かせない乗り物なんですよね。SL1両動かすというのは、文字通り大変な作業なんですよ、ハイ・・・。 発車3分前に、合図の汽笛が3回なりました。まもなく出発です。 |

||||||||||||

|

塘路を発車した列車は、11分ほどで次の停車駅・茅沼に到着しました。 ここで車掌の車内放送。「みなさま、左手をご覧ください。国の特別天然記念物・タンチョウが飛来しております」・・・どれどれ、と窓から見てみると、いましたいました、タンチョウが3羽、悠然と歩いてますよ! この茅沼という駅、今でこそ無人駅ですが、かつてここの歴代の駅長さんが餌付けをしていたことから、いまでも「タンチョウの来る駅」として知られています。この後、別の4羽の群れが美しい飛行姿を披露してくれ、ワタシはすっかり魅せられてしまいました。(^^;) 実はこの茅沼駅では、地元でとれた牛乳の無料サービス(!)がおこなわれ、ホーム上は新鮮で温かい牛乳を求める多くの乗客でにぎわいました。 |

||||||||||||

|

茅沼を出た列車は18分ほどで、終点の標茶に到着しました。 この標茶というところは、かつて標津線(標茶〜根室標津・中標津〜厚床、1989年4月廃止)が分岐していた駅で、この標茶には機関区も置かれていました。で、このC11-171も、昔はその標津線で活躍していたということで、今回の「冬の湿原号」での運行はまさしく「里帰り」ということになるんですね。 ちなみに、現在大井川鉄道で活躍中のC11-227も、かつては標津線で走っていたということです。 じゃ、駅の外に出てみますか。 |

||||||||||||

| <Part9へ> |

|||||||||||||