(2003・5) (2003・5) |

|

| 九州新幹線の新八代〜西鹿児島(鹿児島中央)間の部分開業まで1年を切りました。並行在来線の三セク化問題など気になるところはあるんですが、とにかく新幹線開業の足音は確実に近づいているわけで・・・。 2003年5月11日、その新幹線の完成した線路敷を歩くイベントが開催されました。JR九州が事前に2000人の参加者を公募していましたので、ワタシも応募していたんですが、約2.5倍の応募があったなか、5月に入って当選通知のメールが・・・(^^;)。ということで、一日限りの貴重な機会に参加することができたわけなんです。 |

|

|

朝、黒崎から「つばめ3号」で出発します。 787系Bk-2編成7連プラス、「武蔵」ラッピングのBM103編成4連。この日は「レールウオーク」参加者の輸送対策として、いつもは熊本止まりの後ろ4連のほうも西鹿児島までの運用となっていました。 車内ですが、どうやら同じ目的でこの列車に乗っているような感じの人がちらほらと見受けられました。 |

|

|

|

今回の「レールウオーク」では、参加者専用の往復割引きっぷが用意されていました。 その名も「レールウオーク割引きっぷ」。北九州市内からは特急指定席利用で往復11900円。そこに、昼食の引換券と、温泉入浴券、出水駅から温泉までの往復バスチケットがついているものでした。 |

|

車内改札が終わって少しウトウトしているうちに、博多に到着です。 ホームにも、同じ目的と思われる格好をした人たちがたくさん待っていました。 |

|

博多から先で「つばめ」を利用するのは、それこそこのとき以来だったりするわけで、けっこう久しぶりでした。 鳥栖から久留米へ向かう途中。車窓には黄金色に輝く麦穂の波が・・・。よく新緑の季節に「麦秋」という言葉が使われるように、麦の実りはこの時期に訪れます。そしてこのあたりの麦畑は、麦の刈り入れが終わるとこんどは稲作に入るわけで・・・。 |

|

「つばめ3号」はほぼ定刻に熊本へ。 向こう側に停まっている815系電車も、熊本ではずいぶん久々に見るような気がします。・・・まぁ先日、大分ではこの815系を見かけてたんですが。 |

|

熊本を出て八代に向かう途中の区間。沿線に時折出現するこの青々とした一帯、これは熊本名産の畳表(イグサ)の畑です。 名産、というより、畳表の国内生産のおよそ3分の2は、この熊本県で生産されているわけですしね。・・・そう、あなたの家で使っている畳も、この熊本産のイグサを使っているかもしれません。 |

|

さらに進むと・・・こちら。新幹線部分開業区間の起点となる新八代駅の駅舎が、その威容を現しています。 ほんと、この巨大な駅舎が出現するのも、あっという間でした。 |

|

八代から先は、新幹線が開業すると第三セクター「肥薩おれんじ鉄道」に移管される区間です。 八代海沿岸の区間。この日天気は悪かったんですが、それでもうっすらと、天草の島影が見えていました。 「つばめ」の車中からこの八代海を眺める機会も、あと何回あるのかなぁ、という感じで・・・。 |

|

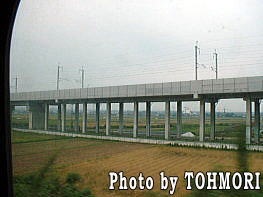

途中の水俣では、中線に787系「ニューつばめ」のBk-10編成7連が、「臨時」の幕を出して停まっていました。この日は「レールウオーク」参加者輸送の臨時列車として、西鹿児島〜出水間に臨時の特急「つばめ82・81号」が運転されていましたので、このBk-10編成はその折り返し間合いで水俣留置となっていたのでしょう。 車窓を眺めながらぼんやりしているうちに、列車は出水平野へ出てきました。新幹線の高架が右側に見えています。こうして見ている限りはすでに、いつ新幹線の電車が走ってきても不思議でないような感じです。 |

|

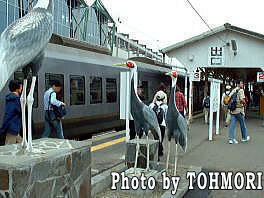

「つばめ3号」は、5分ほど遅れて出水駅に到着しました。 出水平野の冬の風物詩・ツルのオブジェがお出迎えです。 |

|

駅前広場のほうはイベント広場になっていて、物産販売や新幹線・観光関係の各種展示などが行われていました。 ワタシのほうは・・・。 |

|

・・・こちらの受付テントへ向かい、参加エントリーを早々に済ませました。 「レールウオーク割引きっぷ」についていた引換券を出して昼食を受け取り、さて出発、のその前に・・・。 |

|

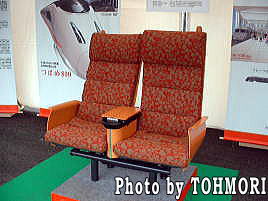

・・・こちらを見ていくことにしました。 JR九州の新幹線紹介コーナーに、九州新幹線用の新型車両・800系で使用される座席シートの実物が展示されていました。 いままで写真やイラストでは見ていたわけですが、今回は実物を見て、実際に座ってみました。シート自身は非常にフカフカで、いい座り心地です。 ただ、新八代〜西鹿児島(鹿児島中央)間の所要時間は35分となる予定ですので、のんびり居眠り、というわけにはいかなさそうですが・・・。 |

|

駅前広場からは、在来線の線路を跨ぐ跨線橋を通って、新幹線出水駅のほうに向かいます。 |

| 跨線橋を降り、こちらが新幹線出水駅のコンコースになるところです。 儀装工事が終わると、どのように変貌するんでしょうか・・・。 |

|

|

出水駅の新幹線ホームへ上がってきました。 もうあとは、ホーム上の儀装工事を残すのみ、という感じですね。 |

|

ホーム端から線路上に下ります。 開通前とはいえ、新幹線の本線上に下りるのはもちろんはじめてのこと。 線路に立ってホームを眺めると、なんだか違う雰囲気に見えてきます。 それでは、参りますか・・・。 |

|

新幹線の線路敷を西鹿児島方面へ向けて歩き始めます。 出水駅を出たばかりのところ、入換信号機が点灯していました。 |

|

この九州新幹線部分開業区間では、バラスト(砂利)と枕木でレールを支える軌道ではなく、最近の高架軌道のデフォルトとなっているコンクリートのスラブ軌道が採用されています。 ここの軌道で目立つのは、レールを直接支えている軌道スラブのコンクリートブロックの真ん中に長方形の穴があけられていること。従来のスラブ軌道では、こうした穴が開いていないのが普通だったわけですが、こういう軌道スラブの形状、コンクリートの節約=工費節減、という観点からなんでしょうかね。 |

|

|

|

線路上には、新幹線工事に使用されている各種の工事車両が展示されていました。 こちらは、架線作業車。電車を走らせるのに欠かせない架線を張る作業は、この車両を使って行われます。 |

|

そしてこちらは、一般の道路とレール上の両方を走れる構造になっている軌陸車のトラックですね。 |

|

高架の途中に、市街地を覗ける展望窓が設けられていました。 切通し区間以外のところでは、ほぼ防音壁で囲まれているんでですねぇ・・・。 |

|

駅からしばらく歩いてくると、右カーブにかかり、軌道のほうはカント(角度)がついて傾いています。 確実に進んではいるんでしょうが、何しろ足元はずっとこのようなコンクリートの軌道ですし、カーブがあるといっても列車の高速走行のために非常に緩いカーブで、どちらかというと直線に近い感じにも見えたりしますんで、実際あまり進んでいる実感が湧きにくい感じでした。 |

|

変電所の前を通り過ぎます。 説明板によると、およそ50kmおきに設置されるこのような変電所では30000Vの交流電源を架線に供給するとのこと。新幹線の架線電圧は公式には交流25000Vとなっていますが、さまざまな要因による電圧低下を考慮して、実際にはより高い電圧で供給する体制になっているんでしょう。 |

|

足元に目を転じると・・・こちらはATC(列車自動制御装置)の地上子ですね。 高速走行のため、在来線のような色灯式の信号機だと視認性に問題のある新幹線では、運転台に許容最高速度を表示する「車上信号」という方式を採用しているわけですが、その信号を列車に送るのがこの地上子です。 |

|

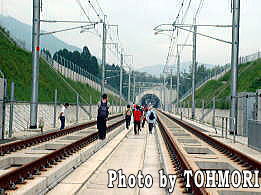

しばらく歩いていると、向こうのほうにトンネルの入り口が見えてきました。 ここは宇都野トンネルの入り口。すでにここまでで1時間くらい歩いているわけですが・・・新幹線なら1分くらいで到達してしまう場所だといいますから、新幹線の速さがいかにすごいかということが分かりますね。 歩きだとなかなかトンネルが近づかなくて、もどかしい感じすらします。 |

|

|

|

宇都野トンネルの中はこのように照明で明るくなっていました。 トンネルに入るまでは、「ウオーキング」参加者は軌道敷の真ん中を歩くように言われていたんですが、このトンネルの中では真ん中のところに人がすっぽり入るような溝(軌道敷で作業する作業員が列車接近の際に避難できるようにつくられたもの、だと思いますが)があるために、軌道敷の両端を歩くようになっていました。 |

|

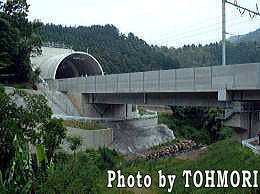

次の小原(おばる)トンネルのほうは、高速で走る新幹線車両の進入時に起こる風圧による「ドーン」という音を防止するために、トンネルの入り口に金属の覆いがつけられています。 |

|

小原トンネルを出たところで、軌道敷のウオーキング区間は終了となります。 作業用の出入り口から軌道の外へ出ます。 少し離れたところから小原トンネルの出口を見たのが左下写真。 高架の下には、小さな川が流れていました。きょうは「ウオーキング」でたくさんの人がいますが、普段は静かなところなんでしょうねぇ。 |

|

|

|

軌道敷を離れたあと、農道を歩いて丘を登るような格好になります。 登りきると、爽やかな風が頬をなでていきます。はぁ〜気分いいですネ。 |

|

ここからは山下り。 所々に人家がありますが、基本的には緑の多いエリア。 左下写真のように、うっそうとした竹林の中を歩く場面もありました。 そういえば、もうお昼を過ぎているのに、昼食がまだでしたね。 どこで食べようかいなぁ・・・そんなことを考えながら、坂道を下っていきました。 |

|

|

|

ひとしきり坂道を下ってきて、ここは小原水源地。 スタート地点からおよそ6.5kmにあたるこの場所に、「ウオーキング」参加者用の休憩所が設けられていました。 ここで一息入れることにして・・・。 |

|

この休憩所では冷たいお茶の無料サービスをしていましたので、そのお茶をもらってきて、昼食を食べることにしました。 さきほど出水駅を出発するときに受け取ってきた昼食を食べますが・・・このミニ弁当、なかなかしゃれてますよね。おかずにはしっかり、薩摩揚げもついていたりしました。 |

|

|

|

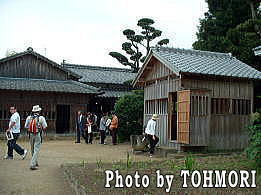

さて、昼食をとってからさらに2kmほど歩くと、そこには出水麓武家屋敷群があります。 このあたりは、江戸時代に薩摩藩の「外城」(とじょう)として、肥後(熊本)と国境を接する藩の最北部・出水の統治の中心となっていたところ。国の「伝統的建造物群保存地区」にも指定されており、現在も住居として使われている建物もあったりします。 左写真の竹添邸など、いくつかの屋敷は一般にも公開されており、江戸時代にタイムスリップしたかのような落ち着いたたたずまいを間近に見ることができます。 |

|

|

|

その武家屋敷群の一角に、昼食処を兼ねた休憩所が設けられていました。地元の有志による太鼓演奏が鳴り響く中で、また冷たいお茶のサービスを受けます。 この時間帯、少し雨が降っていましたが、まぁそれほどひどい降りにならず、なによりでした。 |

|

武家屋敷群から、いよいよゴールの出水駅をめざします。 スタートからおよそ10km。米之津川を渡る広瀬橋の上流方には、先ほど歩いてきた新幹線の高架が見えています。 |

|

スタートしてからおよそ3時間で、出水駅前に戻ってきました。 もう少し時間がかかるかと思っていたんですが、案外早く戻って来れたので、疲れていたこともあり予定より早い時間の列車で帰路につくことにしました。 |

|

出水駅の在来線ホームから、新幹線の駅舎を眺めます。 昨年の1月に通りかかったときに眺めた際は、まだ駅舎の影もないような状況だったんですが、あっという間にこんなになってしまいましたねぇ・・・。 |

|

帰路の列車は、さきほどの「つばめ3号」の折り返しとなる「つばめ16号」。787系Bk-2編成が、増結のBM103編成を切り離した状態で戻ってきました。 |

|

歩いて疲れてしまったので、帰りの列車では、しばらくウトウトしていたり、ぼんやり窓の外を眺めたりしていました。 そうこうしているうちに、列車は原田を通過。約2時間半の乗車時間も、なんだかあっという間に過ぎていきます。 |

|

定刻より若干遅れて、「つばめ16号」は博多駅に到着しました。 このあとは、乗り継いで帰りを急ぐのみです。 |

| 実は、この時期ちょっと体調が下降気味だったのに加え、前夜に呑み会がありまして睡眠も十分ではなく、ほんとに歩けるんだろうかと思ってたんですが、新幹線の軌道敷を歩けるめったにない機会ということもあり、強引に出かけました。 結果としては、歩いたことで体のほうも逆になんだかすっきりしたような感じで・・・。人間の体っていうのは面白いもんですね。 歩くとすっきりするということが分かったので、機会があればまたウオーキングを兼ねた乗り鉄もやってみたいですね。 |

|

| <おわり> |

|