<Part2へ> |

|

|

途中、大分での長時間停車などで目を覚ましながら、それでもなんとか眠っていました。小倉発車時点から車内放送は休止となりましたが、車内の減光はなし。こうこうと灯りがともったままで、列車は走りつづけました。 明けて1月13日の5時36分、列車は延岡に到着。その直前に、目が覚めました。 昨夜、小倉発車時点で満席に近い状態になっていたグリーン席も、かなり人影は減っています。 こんな時間にもかかわらず、ホームには人の列ができていました。この列車が宮崎空港に到着する一番早い時間の列車、ということもあるんでしょうね。 |

|

延岡から先は線形がよいこともあって、列車はスピードを上げて宮崎へと向かいます。 途中、南延岡、門川、日向市、都農、高鍋、佐土原とこまめに停まっていきますが、やはり乗ってくるお客さん、けっこういますね。 |

|

宮崎到着は6時45分。3分停車です。 この先、列車は宮崎空港アクセス列車ということで、特急ではありますが乗車券だけで普通車に乗ることができるようになります。 ホームに降りてみましたが、それほど寒くないですね、やはり。 |

|

ふと、私の乗っている1号車・クロハ782-501の車内を見回していると、こんなものを見つけました。「鉄道友の会」選定のローレル賞の記念プレートなんですが・・・でも、なんで1976年の受賞プレートがついているんでしょうかね? この783系のローレル賞受賞は、確か1989年のはずでしたが・・・。 |

|

大淀川を渡り、南宮崎に着きました。ここには車庫があり、出番待ちの車両たちの姿がありました。 車内のほうはすでに折り返しに向けた整備が始まり、グリーン車の毛布も回収となりました。 |

|

列車は南宮崎で15分もの停車のあと、日南線に入り田吉まで、さらにそこから分岐している宮崎空港線に入ります。高架へ駆け上がると、目の前には空港ターミナルらしき建物が見えてきました。 |

|

7時11分、「ドリームにちりん」は宮崎空港へ到着です。 やはり、航空機へ乗り継ぐと見られる大きな荷物のお客さんが、自由席から結構降りてきました。 車両は、いったん回送で南宮崎方面へ引きあげるようです。 |

|

改札をでてきました。空港ターミナル前の風景。立ち並ぶフェニックスの木が、やはりここが南国・宮崎なんだということを実感させてくれます。 このあと、ですが、空港ターミナル内のオープンカフェにて、コーヒーとサンドイッチで朝食をとりながら「雑記帳」を更新。その後、売店でカミソリを調達して洗面所でヒゲを剃ろうかとしたんですが、どうも慣れないカミソリで剃ると血を見ることになってしまうようで(爆・・・でもほんとは笑い事じゃないんです、これが・・・)、その対処にけっこう苦労してしまいました。(^^;) |

|

ヒゲ剃り後の出血(笑)の処理も一段落ついて、ここから再び鉄道で移動します。空港にきているのに、見送りでもなく、また列車に乗って帰っていく、というのは、やはり「鉄」ならではでしょうね。(笑) こちらの写真の建物が、宮崎空港駅です。この宮崎空港線は、第三セクター会社の管理・所有のもとで、運行はJR九州が行う、という形態をとっています。 |

|

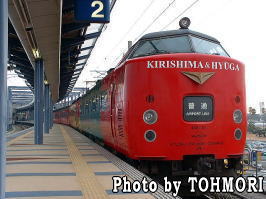

いったん南宮崎まで戻るわけですが、乗る列車はこちら。8時35分発の宮崎行き普通列車ですが、ここまで「さわやかライナー1号」として延岡から下ってきた485系編成が充当されています。 この車両は、ふだん特急「きりしま」「ひゅうが」に充当されている専用塗色の編成ですが、かつて佐世保線の特急「ハウステンボス」に使用されていた車両の塗色パターンを一部変更のうえで流用し、ロゴを変更している、という格好になっています。 通常は3両編成なんですけども、この日はちょっと状況が違っていまして・・・。 |

|

・・・というのも、3両編成の中間に、「RED EXPRESS」仕様のモハユニットが増結され、都合5両編成での運転となっていたのでした。やはり多客期対策でしょうね、これは。 |

|

で、列車の先頭部はこちら。反対側の先頭部のヘッドマーク表示は「K&H」(きりしま&ひゅうが、の意)ですが、こちら側は側面の行先幕と連動していて、「普通 AIRPORT LINE」という表示が出ていました。 |

|

列車は途中田吉に停車し、5分で南宮崎に到着しました。 次の行程まで時間があるので、ちょっと外へ出てみましょう。 |

|

南宮崎駅前です。ここにもフェニックスの木がありますね。 この南宮崎の駅の近くにはバスのターミナルもあります。宮崎市の交通の結節点、という意味では、宮崎駅よりも、こちらのほうが大きいみたいです。 さて、これからまた2時間半かけての列車の移動になりますので、食料と飲み物を調達しておきましょう。駅のなかにコンビニがありますんで、そこで・・・。 |

|

ここから先は、まだ未乗となっている日南線の乗り通しをすることにします。 1995年の夏に青島までは行っていますが、そこから先はまだ・・・。 1929D列車としてやってきた車両は、黄色の日南線カラーに塗られたキハ40-2099。ただ、車内はいたって普通のキハ40でした。 |

|

志布志行きの1929D列車は9時8分に南宮崎を発車。田吉の先で先ほど乗ってきた宮崎空港線が左へ分かれます。向こうは電車の乗り入れがあるので架線がありますが、日南線はこの先非電化です。 |

|

青島に着きました。ここから先が私にとっては未乗の区間です。 前回来たときは駅から青島神社まで歩いて行ったのでしたが・・・。いずれまたゆっくり観光しに来たいもんです。 |

|

青島から先のこのあたり、列車は海岸線沿いと、内陸方面とを行ったり来たりする感じになります。 このように、鬼の洗濯岩のあるようなところが見えるかと思えば・・・。 |

|

・・・こちらは、完全に山の中ですね。日南市方面へ向けて走る線路は、山越えの区間です。 思っていた以上に、起伏の激しい路線だということがよく分かりますね。日南線、と聞くと、日南海岸が見えて明媚なところ、というイメージのほうが強いので・・・。 |

|

山越えを終えて日南市方面へ下っていきます。 車内は、これまた思っていた以上にお客さんが乗っています。旅行のお客さんもいるようですし、地元の利用者もけっこういるようでした。 日南線の旅はまだ半分のところ。先は長いのです。 |

|

日南、そして油津といった駅に停車していきます。このあたりでは乗客流動がけっこうあるようで、一定の乗り降りがありました。 ふと、油津駅で線路端を見てみると、そこにはすでに菜の花が咲いていました。やはり、南九州ですね。まだ1月半ばですけども・・・。 |

|

この油津から先しばらく、このようにまた海が見渡せる区間を通ります。 かつては、このあたりでSLの写真を撮っているファンも多かったようです。海をバックに、という構図の写真を、Web上で公開されている方もいらっしゃいます。 |

|

野生馬がいることで知られる都井岬の入り口にあたる南郷の駅を過ぎ、しばらく走ると、線路はまた内陸へ入っていきます。 ここは、途中の榎原(よわら)の駅。もうここは完全に山のなか、といったたたずまいです。 |

|

山を下っていくと、列車は串間市街へ。宮崎県のなかでも最南端にあたるところです。 写真は串間駅。このあたりで、そろそろお客さんがかなり減ってきたような気がします。 |

|

このあとは、鹿児島県境をめざして走っていく構図になります。 写真の駅舎は、福島高松駅。もちろん無人です。このひなびた雰囲気が、なんともいえないいい感じです。夏場に来ると、いかにも南国の果て、といった雰囲気になりそうですしね。 |

|

列車は鹿児島県に入ってきました。 フェニックスの並木が見えるここは大隅夏井の駅。 いよいよ、次が終点ですね。 |

|

11時39分、終点・志布志に到着です。 ここまで2時間半かかってますが、案外、長さを感じなかったですね。 改札を出てみましょうかね。 |

|

この志布志駅はかつて、国分からの大隅線、西都城からの志布志線と、この日南線の3本のローカル線が集まる一大ターミナルでした。構内には機関区もあり、かなりのにぎわいだったようですが、気がついてみると、大隅線と志布志線は廃線となり、日南線だけが残されたのでした。大隅線が廃線となったため、鹿児島県側から見ると、ここは鉄道の「飛び地」という形になってしまっています。 |

|

そういう事情もあり、ここから先の移動はバスということになります。 かつての志布志線の跡に沿って走る鹿児島交通のバスに乗って、都城への移動を試みます。 バス停は駅の前にでもあるんだろうとたかをくくっていたんですが、実際は駅前に見当たらず。近所のタクシー会社の人に尋ねて、山手のほうに移動し、なんとかバス停を発見しました。 ここから12時16分発の都城行きバスに乗ります。最初こそ私一人でしたが、途中から部活帰りか試験帰りか、という感じの高校生がたくさん乗ってきました。 |

|

バスはどんどん山手のほうに入っていきました。心地よい揺れ具合に、前の晩夜行列車だった私は少しウトウトと・・・。 途中、目が覚めてバス停の名前をアナウンスで聞いていると、「○○駅」という名前のバス停が時折ありまして、「ひょっとしたら、廃線跡が見えるかも・・・」と思っていたところ・・・やっぱり、それっぽいところが見えてきました。ここは末吉町のあたりですが、道路に沿ってサイクリングロードがあるのが見えますね。まさしくこれが、かつての志布志線の跡なんです。 |

|

さらに、末吉町の中心街にさしかかると、これまたやはり、駅が残っていました。ここは旧・末吉駅舎。現在は鉄道記念館になっているそうです。そのうちまたここには来なきゃいかんな、と思います。 バスはこの後も志布志線の跡にそって走っていきますが、途中渋滞にひっかかったりして、終点の都城駅前に到着するのが予定より5、6分遅れてしまいました。 実は、都城から先の乗り継ぎがありまして、時間的には8分の接続。通常ならゆっくり間に合うところですが、こりゃちょっとヤバイかも・・・。 |

|

バスを飛び降りて駅の改札を抜け、地下道をダッシュ。なんとか、乗り継ぎ予定の列車に間に合いました。(^^;) ここからは吉都線の吉松行き2929D列車に乗車します。キハ28・58形の2両編成でした。 |

|

車内に乗り込んで、目に付いたのがこちら。 手前側の網棚なんですが、最近ではめっきり数を減らしてしまった文字通りの「網棚」、それも金属の網でなく、ひもを編んでつくられた網が使われているものでした。向こう側には、一般的に見られるパイプ仕様の棚が見えます。 |

|

列車はえびの高原へ向けての山登りです。田畑の広がる中を、エンジンを唸らせながらグイグイと走っていきます。 2年前の「豪遊券」使用の旅のときに、急行「えびの」に乗ってこのあたりに来てはいますが、今回は「えびの」がすでに廃止になったあと。各駅に停まりながら、吉松をめざします。 |

|

ここは途中のえびの駅。なかなかいい感じのつくりですが、さすがにえびの高原の入り口にあたるだけに、ローカル線の駅舎にしてはつくりが大きい気がします。 途中から雨が降ってきました。それも、時折激しく降っていますね。 旅行に出る前の週間予報では、連休中はなんとか天気が持つだろうということだったんですけど・・・。 |

|

15時20分、都城から約1時間半で吉松に到着しました。ここは肥薩線との合流駅。左が私の乗ってきた列車、右は、肥薩線の名物列車になりつつある、キハ31形眺望列車「しんぺい号」です。ここから真幸、矢岳、大畑と、いわゆる肥薩線の「秘境駅」ゾーンを走っていきます。スイッチバックやループ線も存在し、さらには「日本三大車窓風景」の一つといわれる区間を存分に楽しもうという趣旨の列車です。 さて、ここからは、「しんぺい」とは逆に肥薩線を下る計画なんですが、私がここまで乗ってきた車両が、実はそのまま肥薩線隼人行きの4235D列車に「化ける」(笑)ということだったので、引き続き乗っていくことにします。 15時35分、列車は再び走り始めました。 |

|

吉松の次の栗野からは、かつて、水俣へ向かう山野線が分岐していました。JR化後の1988年1月末をもって廃線となっています。 このあたりが、ちょうどその山野線の分岐のあとです。私がもっと早く鉄道旅行に目覚めていれば、乗っていたかもしれないんですけども・・・。 |

|

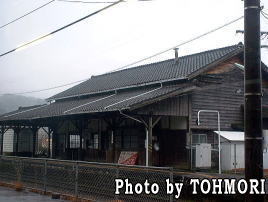

次の大隅横川の駅です。木造のいかにもローカル線の駅、というたたずまいで、非常にいい雰囲気です。 肥薩線というと、どうしても吉松以北の区間が注目されがちですが、この吉松以南の路線も、けっこう雰囲気のいい駅舎が残っていたりして、ローカル線ファンにはたまらない区間だと思いますね。 |

|

このあたりは、霧島連山のふもとを走っていくので、温泉もたくさんあります。 線路に沿って流れる川をよく見てみると、白く濁っていて、しかも湯気が立ち上っていました。おそらく、温泉水が川に流れ込んでいるんでしょう。しかも、その湯量もかなり豊富なんでしょうね。 |

|

列車は山のなかを抜けて、錦江湾沿いの隼人のほうへ下っていきます。 今回の旅では、長崎線の「旧線」区間(喜々津〜長与〜浦上間)、宮崎空港線、そして日南線と、JR九州の路線のなかでも私自身が未乗区間として残していたところをずっとまわってきました。 そして、この肥薩線の吉松〜隼人間が、まさに私が未乗で残している最後の区間でした。隼人到着とともに、私自身、このところの最大の目標としてきたJR九州線完乗が、達成されることになります。 |

| <Part4へ> |

|