Part1(2003・11) Part1(2003・11) |

|

2019年10月31日未明、首里城の正殿・南殿・北殿が火災で全焼するという惨事が起こりました。 16年前に、ワタシは首里城を訪れていました。1945年の沖縄戦での焼失から時を経て、1992年までに再建された正殿の威厳ある姿に、とても感銘を受けたことを、昨日のことのように思い出します。 今回、かつてのサイトにアップしていた、ワタシ自身が首里城を訪ねた際の旅行記をここに再アップします。 既に首里城正殿他の再建に向けて様々な動きが出ている中ですが、ワタシ自身も、一日も早い再建を願っています。 (2019.11.19 記) |

|

| 沖縄県には、長らく鉄道がありませんでした。1945年、第二次世界大戦末期の沖縄戦で、戦前からの沖縄県営鉄道(狭軌の軽便鉄道)が破壊されてしまい、戦後は道路交通主体の交通体系が構築されてきました。 ところが、那覇都心部での慢性的な渋滞など交通事情が逼迫してきたことを受けて、沖縄でも車以外の交通体系を求める機運が高まりました。その結果生まれたのが、沖縄都市モノレール。今年8月に開業した新しいモノレールには、「ゆいレール」という愛称がつけられました。 今回、仕事の出張ついでに、この「ゆいレール」に乗るチャンスを得ました。 旅行記初の沖縄編、ということで・・・。 |

|

|

11月22日、那覇空港に降り立ちました。 沖縄地方は時折雨が降るあいにくの天気・・・。 この日、出発地の福岡では寒気が入って寒かったんですが、同じく気温が下がったとはいえ、やはり沖縄、暖かいです。 |

|

空港ターミナルを出て、立体駐車場をはさんだ向こう側に、「ゆいレール」の那覇空港駅があります。 駅へ向かう通路。動く歩道も整備されています。 |

|

|

|

こちらが改札です。 もちろん、自動改札が整備されていました。 |

|

こちらは自動券売機。 タッチパネル式になっています。 入場券も販売されていた、というのが、目に留まりました。見学者がいるということも想定しているんでしょうねぇ。 とりあえず、時間があったので終点まで乗るつもりで、290円区間の乗車券を買いました。 |

|

|

|

ホームに上がってきました。 昼間は12分ヘッドでの運転になっています。 しばらく待てば、やってきます。 |

|

2両編成という、モノレールとしては短い編成ですが、思っていたよりも乗客は多いようですね。 さっそく車内に入ります。 基本はロングシートですが、乗務員室の後ろだけがクロスシートになっていて、前面(後方)展望を楽しめるようになっています。 |

|

|

|

やがてチャイムとともにドアが閉まり、モノレールは動き始めました。 VVVFインバータ制御装置採用(おそらくIGBT素子を使用しているでしょう)の車両、本当に静かです。 |

|

赤嶺、小禄、奥武山公園と停車して、列車は国場川を渡ります。 ここから大きく左カーブを切り、壺川駅へ。 道路上の空間を利用したモノレール、やはりこういう急カーブはつきものですね。 |

|

壺川、旭橋と停まって、次は県庁前。 ここも急カーブです。 この「ゆいレール」の駅は、対面式ホームの駅と島式ホームの駅とが混在しています。県庁前駅は島式ホームですね。 |

|

「ゆいレール」の車両のドア。 ドア横の手すり、JR九州の815系・817系電車のものと同じデザインです。 |

|

列車は、終点ひとつ手前の儀保に到着。 こちらはドアの鴨居部にある現在地表示。 |

|

上り坂を登りきった後、左に大きくカーブを切ると、終点の首里駅が見えてきました。 ポイントをわたって入線します。 「ゆいレール」の1000形車両の運転台は、進行方向右側についています。多摩や北九州の都市モノレールに導入されているATO(自動列車運転装置)は採用されていませんで、運転士が手動で運転しています。ATC(自動列車制御装置)は採用されており、信号も車上信号(許容速度を速度メーター部に表示)になっています。ちなみに、最高運転速度は65km/hです。 |

|

列車は首里駅に到着しました。 走行距離12.9km、所要時間27分。渋滞関係なしの快適な乗車でした。 この首里の車止めの方を見てみます。 状況次第では、この先さらに路線が延びていく可能性もあると思います。 |

|

|

|

駅を出てきました。 そこには、首里城公園の方角を示す案内板・・・。 せっかくここまで来たんだから、行ってみますかね・・・。 |

|

首里駅を出たワタシは、道なりに歩いて首里城公園をめざしました。 ここは龍譚(りゅうたん)通り。 道沿いには、このように「めんそーれ」「いちゃりばちょうでー」など、沖縄の方言が記されたのぼりが立っていました。 ちなみに、「めんそーれ」は「いらっしゃいませ」、「いちゃりばちょうでー」は「出会えば兄弟のように仲良く付き合う」というような意味になります。 |

|

県立芸術大学の間を通り、円鑑池の横を歩きます。 池の真ん中に、弁財天堂がありました。 |

|

さらに城跡のほうへ登っていきます。 石垣が迫ってきました。 |

|

この首里城ですが、世界遺産に登録されている「琉球王国のグスク(城)及び関連遺産群」にもちろん含まれています。写真は、ここが世界遺産に登録されていることを示す碑文。 |

|

こちらが、首里城公園の入り口にある「守礼門」。門に「守禮之邦」(琉球は礼節を重んじる国である、という意味とか)という扁額が掲げられていることからこの名がついています。 |

|

さて、では城内へ足を進めましょう。 こちらは、歓会門。いわゆる「大手門」で、首里城の正門にあたります。 門の両側には魔よけとしておかれているシーサー。右と左で一対です。 |

|

|

|

第二の門である瑞泉門を過ぎ、こちらは漏刻門。門の上のやぐらに水槽を設けてあり、そこから漏れる水の量で時間を計ったといわれることから、この名がついたといわれます。 |

|

漏刻門を過ぎたところで、このように周辺の景色を見渡せる展望台のようなスペースがあります。 古(いにしえ)の人たちのことに思いをはせるひと時・・・。 |

|

さあ、いよいよ第四の門・広福門の中に入ります。 この色使い、独特ですよね。 広福門を入ったところでは、舞台で舞が披露されていました。 |

|

|

|

こちらの門、奉神門です。 この門から内側は、入場料を払って入るエリアになります。 |

|

奉神門をくぐると・・・。 そこには、首里城の正殿が鎮座しています。 かつての琉球王国の隆盛を象徴する建物であるこの正殿。中国式宮殿の格式高い形式である二層屋根を取り入れ、威厳あるたたずまいとなっています。 この正殿は1945年、先の第二次世界大戦の沖縄戦での焼失を含め、過去4回の焼失を経ています。現在の建物は、沖縄戦で焼失する前のものをもとに復元工事が行われ、1992年に完成しています。 このあとワタシは、宮殿の中にある各種展示を見て回りました。そちらのほうは撮影禁止のため、画像はありません。 ぜひみなさん、実際に訪ねて、見てみてください。百聞は一見にしかず、です。 |

|

ひととおり、首里城の展示を見終わったワタシは、こちらのレストハウス・首里杜館(すいむいかん)にやってきました。 ここにはレストランや休憩所などの施設があります。 |

|

小腹が空いてきたので、ワタシはレストランのほうに入り、こちらのものを注文しました。 こちらは、沖縄そば。「そば」という呼び方ですが、麺は小麦粉主体でそば粉はゼロ。豚肉などの具が乗っているのが一般的です。 |

|

食後に、こちらの飲み物を頼んでいました。 こちら、ゴーヤジュースです。 ゴーヤには、「苦瓜」という名があるように、苦くて食べにくい、というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、実は沖縄で食べるゴーヤは、あまり苦味を感じません。実際、このジュースもゴーヤ独特の風味はあるものの、苦味はありませんでした。 まぁ、ワタシの場合は普段からゴーヤを食べつけてますので、慣れているということもあるんでしょうが・・・。 |

|

さて、これから仕事がありますので、移動します。 「ゆいレール」首里駅へ向かう途中に通りかかったこちら。1427年、琉球を初めて統一した尚巴志王がつくらせたという、「龍譚」という池のほとり。さきほど通ってきた通りの名前の由来にもなっています。 向こうには首里城のたたずまい・・・ここは沖縄なんだなぁ、と改めて実感する光景でした。 |

|

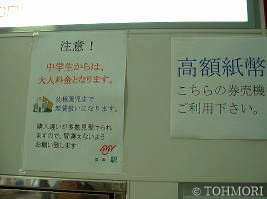

首里駅に戻ってきました。 駅の自動券売機の上に、このような貼り紙がありました。 まぁ、こうした形できっぷを買って乗車する交通機関、ということ自体が、沖縄では半世紀ぶりのこと。環境づくりから入る必要があった、というのも、頷けます。 このあとは仕事のスケジュールに入り、次のページは日付が変わって11月23日の場面から、となります。 |

| <Part2へ> |

|