<Part9へ> |

|

| ここでは、本編でご紹介できなかった鉄道写真を何枚か取り上げたいと思います。 | |

|

まずは、これ。2月1日に門司港駅付近で撮影しました。この列車は、終着であるはずの門司港駅から、さらに先へのびている単線の貨物線「田野浦公共臨港線」を走る、JR貨物門司機関区所属のDD51形ディーゼル機関車牽引のタンク貨物列車です。 タンク貨車・タキの積荷は、筑豊で産出される石灰石でつくられたセメント。そしてそれを田野浦にあるセメント会社に運び込むのが、この列車の役割。1日3往復運転されている模様です。(日曜は基本的に運休) この踏切は、門司港駅と商店街のある栄町を結ぶ桟橋通り・国道198号上にありますが、ふだんはあまり列車が通ることはないので、地元の人でも踏切の警報音がなり始めると「!」と思ってしまうようなところです。 |

|

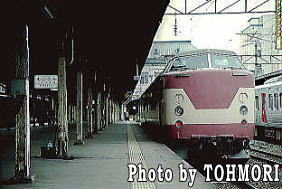

次の写真は、これも2月1日に門司港駅で撮影したもの。あまり普段は見かけないこの車両、JR西日本京都総合運転所に所属しているクモヤ442-2+クモヤ443-2。「電気軌道検測車」といって、架線や踏切、ATS(自動列車停止装置)、軌道回路など、電流の流れるところの作動状態をチェックするための車両です。先頭形状や動力系などは、特急型の485系電車(300番台)を基本にしています。 九州なのに、なんでJR西日本の車両?と思われるかもしれませんが、実はJR九州がこの手の車両を持ち合わせていないため、一時的に借り入れる形で検測しているわけなんですね。 |

|

この写真は、2月3日、門司駅7番線で偶然見かけた列車を撮影したものです。門司港よりからEF81-410+オハネフ25-206+オハネ25-111+オハネ25-117+オハネ25-119という、熊本運転所に所属する24系寝台客車の回送で、このまま門司港まで行った後、折り返して小倉工場へ向かうだろうということは見当がつきました。 いずれの客車も、妻面に書かれた全般検査の時期からまだ2年くらい、短いものでは1年しか経っていないんですよね。さきにブルトレ「さくら」「はやぶさ」の併結が始まって、一部余剰車が出ていることから「廃車かな?」、あるいは走行距離の長いこの手の客車のことなので、「要部検査」のための工場行きかとも思いましたが、真相はいまだわかりません。 [追記:2000年5月21日] このとき回送された4両のうち、オハネ25-111、117、119の3両については、この回送の日付(2月3日付)で廃車になっていたことが判明しました。 |

|

これは2月4日、小倉駅新幹線12番ホームで捉えた、3月デビューの新車・700系7000番台「ひかりRail

Star」のE3編成試運転車両です。 この車両は、1999年3月にデビューした「カモノハシノーズ」の700系車両を、JR西日本が山陽新幹線の0系「ウエストひかり」置き換え用に仕様変更したもの。営業開始後は、「700系のぞみ」と同じ最高速度285km/hで走り、新大阪〜博多間を平均所要時間2時間45分(現行「ひかり」より32分短縮)で結ぶ予定です。 車体に「Rail Star」のロゴが描かれ、前面はコックピット部が黒、車体もグレーに黒と黄色の帯という、従来の700系とは明らかに違う車両であることを印象付けるようないでたちですね。 |

|

じゃ、比較用ということで、JR東海が所有している「のぞみ」用の700系編成(C4編成)の写真も載せておきます。同じ日に同じ小倉駅で撮ったものです。 |

|

最後は、2月5日に行なわれた、3月デビューの新車・「白いかもめ」こと885系電車第1編成の甲種輸送の模様です。甲種輸送とは通常、車両メーカーで完成した車両を、機関車牽引の貨物列車の扱いで発注元の鉄道会社に納入するための列車のことを言います。 今も「かもめ」「みどり」「ハウステンボス」で走る国鉄型の485系電車を淘汰する目的で投入されるこの車両、最高速度130km/hの制御振り子機構付き車両で、線形の悪い長崎本線でのスピードアップを図ります。 この日の輸送ダイヤは事前に雑誌で公表されており、この門司駅にもカメラを持ったファンの姿が目立ちました。 |

| <おわり> |

|